كتب: امجد حميد – العراق

بدأ الانسان في صنع الحضارة, وبدأ معها مهمة توثيق وتسجيل خطواته وانجازاته وحوادثه وكل شيء يمر به بالادوات المتوفرة لديه لصنعها. فمن الرسم على الحجر, الى التقاط الصور, الى الاعلام العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم, تترسخ فكرة تثبيت كل شيء حتى يكون ((تاريخ)) مسجل وموثق لكل لحظة يمر بها هذا الانسان على هذا الكوكب.

بدأ الانسان في صنع الحضارة, وبدأ معها مهمة توثيق وتسجيل خطواته وانجازاته وحوادثه وكل شيء يمر به بالادوات المتوفرة لديه لصنعها. فمن الرسم على الحجر, الى التقاط الصور, الى الاعلام العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم, تترسخ فكرة تثبيت كل شيء حتى يكون ((تاريخ)) مسجل وموثق لكل لحظة يمر بها هذا الانسان على هذا الكوكب.

ولان الانسان يخالف حتى نفسه, غالباً, وليس اخيه الانسان فقط, تنتثر الحقيقة كالملح بين ارجل المارة وسط الزحام. وتصبح مهمة المؤرخ او كاتب التاريخ امر صعب مستصعب, كون الناس في كل الازمنة منقسمين الى ثلاث شُعَب: الحاكم, والمحكوم, وراوي احداثهما بينهما. ولان الحاكم غالبٌ, اغلب الدهر, على المحكوم, فروايته هي الاصدق والمتاحة بيد الراوي فقط.

ورغم اكتساح رواية الحاكم التاريخ, تتسلل في طياته رواية المحكوم بين الحين والاخر كاشارة بارزة على وجوده ووجود كلمته التي تنازل عن حقه بها. فتصبح, على الاقل, الهاماً لكل مؤرخ ومطلع على الوجه الاخر والزاوية الاخرى لكل جمعٍ ٍ من الناس. وهكذا تتحدد مهمتنا, وهي ليست تقديم تاريخ معين بقدر ما هو تقديم رواية المحكوم عن الحاكم وعن نفسه, لنوفر هذا الصوت والوجه والزاوية الاخرى لمن يريد ان يسمع روايتنا, رواية المحكوم, او لمن سيكتب تاريخنا اليوم او غداً. ورواية المحكوم التي نريد ان نقدمها هي رحلة العراق ما بعد سقوط حزب البعث من الحكم الطائفي الى الزبائني وشكل العراق بعد اكتوبر 2019م.

تعتبر فكرة الطائفية والحكم الطائفي في العراق احد الاشياء التي لا تقبل الشك او من المسلمات التاريخية لدى الجميع في العالم. لكن الصورة ليست بتلك البساطة, فالكثير يمتلكون تعريفات ورؤى مختلفة ومتباعدة عن مفهوم الطائفة والطائفية. ما يستلزم توحيد وتحديد الاطار المفهوماتي الخاص لهذه الفكرة وانماطها لكي نفهم جملة من الاسئلة اهمها: متى اصبح الحكم في العراق طائفياً؟ وهل الشعب العراقي طائفيٌ بطبعه ام لا؟ والاهم هو: هل كان الحكم البعثي في العراق طائفياً؟

ويهمنا في هذا الامر الجانب السياسي فقط لهذه المفاهيم, فنجد عزمي بشارة في كتابه “الطائفة, الطائفية, الطوائف المتخيلة” قد حدد لنا الاطر السياسي لمفهوم الطائفة والطائفية بقوله:

“الطائفة في الاصل جماعة محلية أهلية. ولكن الطائفية داخل الدولة الوطنية تعني جماعة كبيرةً من السكان لا يلتقيها الانسان في حياته اليومية، ولا يتواصل معها بوصفها جماعة مباشرة، بل يتخيلها كأنها جماعة كهذه بالانتماء بواسطة الطقوس والشعائر والاعياد الدينية المتزامنة؛ كما هو الحال تخييل مصلحة واحدة للطائفة في العلاقة بالدولة لناحية حساب حصتها في الدولة ونصيب أعضائها فيها، وتخييل ماض مشترك للطوائف ومتواصل تاريخياً ويشمل مظلوميات وشهداء وأبطال واصحاب انجازات يتم التركيز على انتمائهم الطائفي (حتى لو لم يعن لهم شيئا في حياتهم). . .” (الطائفة, الطائفية, الطوائف المتخيلة, المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات, ص 80)

هكذا يكشف عزمي بشارة لب الاطر السياسي لمفهوم الطائفة والطائفية, انها نتاج سرديات سياسية ومجتمعية تعيش عقوداً وقروناً بين اي مجموعة من البشر تعيش تنوعاً فكرياً طبيعياً. ويعزز برهان غليون في كتابه “المسألة الطائفية ومشكلة الاقليات” هذه الرؤية والتعريف بقوله:

“ان الطائفية هي التعبير السياسي عن المجتمع العصبوي الذي يعاني نقص الاندماج الذاتي والانصهار, حيث تعيش الجماعات المختلفة بجوار بعضها البعض, لكنها تظل ضعيفة التبادل والتواصل في ما بينها. وهي تشكل الى حد ما الطريقة الخاصة بالتواصل الذي هو في ذاته نوع من التواصل الصراعي, وفي هذا المجتمع المتحلل والفاقد, ليس فقط للصعيد الموحد السياسي او الايديولوجي او الاقتصادي, ولكن ايضاً لكل اجماع على اي مستوى من مستويات البنية الاجتماعية.” (المسألة الطائفية ومشكلة الاقليات, المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات, ص 104)

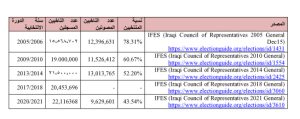

وبعد ان حددنا التعريفات التي نتفق نحن عليها في منهجيتنا لتفسير الواقع العراقي منذ سقوط البعث الى الان, بات علينا ان نظهر المحطات المهمة التي يجب توثيقها كاثار تاريخية واستدلالات دلالية لفكرة الحكم الطائفي التي نؤمن حصولها في العراق وندعي انتهاءها ايضاً. ولابد ان تكون الانتخابات العراقية هي اهم الاشارات التي نستطيع ان نستخدمها حالياً كون انتخابات الدورة السادسة للعراق على الابواب. ما يجعل خمس دورات انتخابية كافية لاظهار المساحات الطائفية التي افرزت حكماً طائفياً بالعراق وما هي صفاته ونتاجاته.

تعتبر الطائفية في العراق نتاج اخماد مجتمعي متواصل وجد ضالته بعد غزو الولايات المتحدة الامريكية العراق سنة 2003. فالنفس العام للمجتمع العراقي, رغم تزايد التمييزات الطائفية في نهاية القرن العشرين, كان نفساََ قومياً وطنياً موحداً اكثر مما هو طائفي. فلم يكن العراق يوماً طائفياً او ذا مزايا طائفية بقدر ما كان متماشياً مع التيارات الفكرية العالمية المتمثلة بالصراع بين الامبريالية الغربية والاشتراكية الشرقية. بالرغم من ذلك, بدأت بعض التيارات والنخب المجتمعية والسياسية في العراق بعد الاحتلال باستثمار احداث تاريخية ونسبها طائفياً لتدعيم سرديتها التي تدفع الناس لدعمهم في امساك السلطة. هذا ما ركز عليه عزمي بشارة بشكل صريح حين قال:

“وهذا أيضًا حال تاريخ العراق. وعلى الرغم من أن دراسة التاريخ الاجتماعي للعراق تثبت أن الصراعات الاجتماعية الرئيسة التي جرت فيه، وما نتج منها، هي صراعات بين الحضارة والبداوة، وبين كيانات سعت للسيطرة عليه، ولاحقا بين قوى تحديثية وتقليدية، حركة وطنية واستعمار، ومركز وأطراف، وزعماء عشائر وفلاحين، وغيرها من الصراعات التي حددت وجه العراق، وكانت أهم من الصراع المذهبي (الذي لا يمكن إنكار وجوده)، فثمة من يصر على أن يقرأ تاريخ العراق كله تاريخا طائفيا؛ فعد ثورة 1958 انقلابًا قاده شيعي كردي (وهذا غير صحيح) هو عبد الكريم قاسم ضد ملكية سنية تجسد التفوق السني الذي استعيد بانقلاب البعث، على الرغم من أن البعد الطائفي كان غائبا عن هذه الثورة، ولم يمثل قط مظهرا من مظاهر الصراع السياسي في سنوات الثورة تلك، ولا يمكن الاستدلال على شيء في سلوك عبد الكريم قاسم وسياسته من كون أمه شيعية.” (الطائفة, الطائفية, الطوائف المتخيلة, المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات, ص 343)

بامكاننا الان ان نقفز, مطمئنين, الى مابعد الاحتلال الامريكي بعد ان ثبت لنا, بصورة مختصرة وواضحة, ان الوضع العراقي ما قبل الاحتلال لم يكن ذا صبغة طائفية بل تم استثماره ليكون على هذه الشاكله. وبقي ان نفهم كيف نشطت هذه النمطية المجتمعية والسياسية في العراق حتى اصبح الحكم فيها حكماً طائفياًُ.

لا تعكس الانتخابات الديمقراطية بالضرورة الروح الديمقراطية الشعبية والمرجوة من العملية السياسية الديمقراطية في الدول التي لم تعش, او تمتلك حتى, تاريخاً ديمقراطياً. اذ تعج الدول العربية المتحررة اليوم بنماذج كثيرة من البنيات السياسية الهشة والمعتمدة على شخصيات سياسية نخبوية عزفت على اوتار الجهل والغياب الديمقراطي ((الحقيقي)) الذي عاشته الشعوب العربية في ظل الحكومات الديكتاتورية. وبالتاكيد ان الاستعمار قد ساعد على ترسيخ وتمويل ودعم مثل هكذا انقسامات وصلت للمناداة بتقسيم العراق الى ثلاث اقاليم حسب التكتل الطائفي الاوسع, وهو ما بقي يٌسمع صداه الى هذا الوقت ويتم مناقشته كثيراً في الاونة الاخيرة:

“اتخذ التنافس الحزبي في العراق بعد الاحتلال الأميركي شكلا طائفيا، وليس حزبيًا أيديولوجيا، أو مصلحيًا بين زعامات تقليدية كما كان الحال قبل الدكتاتورية, ولا سيما في المرحلة الملكية. وعُيّن الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي في مجلس الحكم بعد الاحتلال بوصفه شيعيا وليس بوصفه حزبيًا شيوعيًا. وفتحت صياغة الاحتلال السياسية للواقع العراقي ولغة المعارضة العراقية لنظام البعث مجالا للادعاء أن ما عُدَّ سابقًا حزبيًا وأيديولوجيا كان في الواقع طائفيا أيضًا. فجرت محاولات لإعادة قراءة الماضي كله وكأنه ماض طائفي في عملية إسقاط على التاريخ، وتخيلات طائفية (مستعادة) لصراعاته وانقساماته تصل إلى حد التزوير والتلاعب بالوقائع التاريخية.” (نفس المصدر, ص347)

هذا ما يفسر الطبيعة الانتخابية التي جرت في العراق واسباب زيادة اعداد الناخبين المؤهلين وتناقص نسبة المصوتين في كل دورة انتخابية بشكل ملحوظ ودال على ان هناك عوامل اساسية فشل فيها الحكم الطائفي لجذب الناس نحو الانتخابات:

تلهمنا هذه الاحصائية الاجابات المطلوبة للاسئلة التي بدأنا بها, فالطائفية في العراق ليست متجذرة فيه بل نتاج سياسي استعماري وايديولوجي يحمل اهدافاً سياسية, وتظهر النسب تناقص حماس هذا الشعب اتجاه الخطابات الطائفية رغم استمرارها الى اليوم. ما يعني ان الشعب العراقي ليس طائفياً ولا عرقياً بل تمتزج المكونات والاعراق والمذاهب في بنيته منذ مئات والاف السنين. بل ان النظام البعثي لم يكن طائفياً بدوره بقدر ما استغل جوانب طائفية في فترات متقطعة, فكان كلام سالم الجميلي, ضابط المخابرات العراقية السابق في نظام البعث, في برنامج “الصندوق الاسود” خير دليل على ذلك حين اشار الى نسبة الشيعة في جهاز المخابرات العراقي ومدى ارتياحه للعمل معهم انذاك. (برنامج الصندوق الاسود, سالم الجميلي, هل نظام صدام طائفي؟, https://www.youtube.com/watch?v=Y54bGvk1LYY )

اكتملت لدينا الان العناصر الاساسية لسردية المحكوم بعد اسقاط سردية الحاكم, والتي تثبتها الحقائق التاريخية والعزوف التصاعدي تجاه الحكم والمنعكس من نسب الانتخابات والاحتجاجات او الازمات التي تظهر بعد كل دورة انتخابية بفترة اقصاها سنتين. وحتى نظهر سردية المحكوم يجب علينا ان نحدد اهم العوامل المحددة لسرديته, والتي تشكل ما اسميناه الحكم الطائفي والحكم الزبائني. وهي ترتكز على عاملين مهمين يظهران حقيقة الحكمين وهما: البنية الاجتماعية العراقية الحقيقية ما بعد الغزو الامريكي, والرؤية الشعبية تجاه الحاكم ونظام الحكم والانتخابات.

تعتبر البنية المجتمعية العراقية من اكثر البنى تعقيداً في التاريخ الحديث, خصوصاً وبعد اعادة تشكيلها بعد الغزو الامريكي. لم تسعى القوى السياسية الحديثة في العراق على صياغة الاطار المجتمعي والسياسي وفق منظور طائفي فقط كما يظن الكثيرين, بل عززتها بمنطلق اخر كان يلقى تهميشاً نسبياً وسيطرة حكومية عاليه عليه وهو المنطلق القبلي او الاثني. هذا ما دفع الجماعات السياسية الجديدة الى الاعتماد عليه ايضاً, لكن بصورة دينية طائفية ليكون سنداً له وتحشيداً ممتازاً واسهل من المنطلق الطائفي وحده.

بمعنى اخر, ان التحشيد الجماهيري الكبير نحو الانتخابات الاولى في العراق سنة 2005/2006 لم يكن نابعاً من ثقافة ديمقراطية وسياسية مجتمعية, فالشعب لم يمتلك اي مخزون وإرث ديمقراطي في القرن الماضي, بل كان نابعاً من الانجذاب نحو العناوين السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت تحظى بتهميش وتغييب بواسطة الوسائل القمعية في النظام السابق. وكان ابرزها الحرمان الشيعي من ممارسة طقوسهم والسطوة القبلية المفرطة التي كانت نتاج الضغط البعثي عليها.

فعلى صعيد الطائفة, كان المجتمع العراقي بشكل عام لا يندفع نحو صناديق الاقتراع لكي ينجح في خلق حكم يحقق له العدالة العامة والحريات بقدر ما كانت مطالبه مقتصرة اما على حرية عباداته وتحقيق طقوسه بعيداً عن الاعتداءات السياسية, او نبذ الاعتداء الطائفي تجاه مجموعته لمجرد الاعتقاد بانتماء راس السلطة الاسبق له. فصارت ممارسة الطقوس الدينية هي البرنامج الانتخابي الابرز والحافز الامثل والاولوية الكبرى للناخب العراقي بشكل عام, والشيعي بشكل خاص, من باقي البرامج السياسية الاساسية للفرد العراقي. هذا ما عزفت عليه نوتة المالكي في الدورة الاولى واستثمر كل قوة شيعية, دينية وسياسية, ليكون لديه ائتلاف اكتسح الاصوات الانتخابية لحافز ودافع واحد وفق عقلية الناخب, وهو الوصول الى المراقد الحسينية المقدسة بطريقة مختلفة عن ما كانت عليه في عهد النظام البائد.

اما على جانب باقي الطوائف, فاصبح الخوف من هذا التكتل الشيعي بدوره هو الحافز الذي يصدرّه المرشح السني لطائفته في الانتخابات, فخدم هذا الخوف الطائفي المرشح ومنافسه, وضمنوا فيها صعودهم المزدوج وبقيت فقط تقسيم الادوار والاصوات بما تسمى في الادبيات السياسية العراقية “المحاصصة”. وثبت نجاح هذه الاستراتيجية في تلك الانتخابات بالرغم مما انتجته من صراع طائفي بعدها على يد نوري المالكي مع الصديق, التيار الصدري, سنة 2008 بما سميت (صولة الفرسان), والعدو, قوى الصحوات, في نفس الفترة ايضاً وبمواجهات سياسية واقتصادية اكثر مما هي عسكرية.

بناءً على ذلك, واجهت السردية الطائفية اول صدمة لها في المجتمع العراقي وفي اول دوراتها, انعكس من خلالها تناقضات وتحالفات جديدة مع ابقاءها هذه السردية لجمهورها المتبقي في الانتخابات التي تلتها. فتبين ذلك كتحدي حقيقي مع نوري المالكي الذي كان يطمح لولاية ثانية في العراق, فعادت اهمية التحالف مع التيار الصدري بعد الاقتتال الدموي في الجنوب وتم طي هذه الصفحة لتشكيل جبهة مضادة امام التحالف الجديد الذي كسر, ظاهرياً, البرنامج الطائفي وضم القوى الليبرالية والعلمانية والسنية معه تحت مظلة اسموها (القائمة العراقية الوطنية). وصحيح ان بامكاننا اعتبار انتخابات 2009/2010 احد العلامات الدالة على كسر هيمنة السردية الطائفية, اذ فازت القائمة العراقية بـ 91 مقعداً مقابل 89 مقعداً لدولة القانون, الا ان هذا التقارب في النتيجة والضغوطات التي دفعت الاولى بالسماح للاخيرة بتشكيل الدولة وتسليم نوري المالكي ولاية ثانية تدل على ان السردية الطائفية, والاعتماد على العرقية والقبلية, كمساند له, ما زال لها جمهورها ومسانديها. في مقالة اجرتها مجلة مجموعة الازمات “International Crisis Group” تحت عنوان “مستقبل العراق غير الاكيد: الانتخابات وما بعدها” تظهر لنا هذه التحولات واسبابها بشكل واضح اذ تقول:

“كما لم تمثل الانتخابات هزيمة بيّنة للطائفية والعرقية. فقد صوت معظم السنة للأحزاب السنية، والشيعة للأحزاب الشيعية، والعرب للأحزاب العربية، والاكراد للأحزاب الكردية. حتى أن المالكي لم يكلف نفسه عناء الترشح في الأنبار. وفي نينوى كان التصويت على أساس واضح من العرقية. بدلاً من ذلك، فقد بدا أن الانتخابات عكست هزيمة ’الخطاب‘ الطائفي، الذي لم يجرؤ أي من الأحزاب على استعماله بشكل علني. علاوة على ذلك، فإن القائمتين اللتين دعتا إلى الفدرالية والإقليمية، وهما قائمة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وقائمة الاكراد، تلقتا ضربة موجعة هي وخططها الإقليمية.” (مستقبل العراق غير الاكيد: الانتخابات وما بعدها, مجموعة الازمات, 25/فبراير/2010, ص 7)

هكذا دخلت الطائفية والعرقية في العراق اول صدماتها واجبرتها على التستر وعدم المجاهرة بها. وباتت نتائجها واضحة حين افرزت لدينا تمرد الغربية تجاه الحكومة وصعود داعش في تلك الفترة. ودخل العراق فيها معتركاً طائفياً وعرقياً جديداً دفع نوري المالكي الى تشكيل قوة رديفة للدولة اصبحت تسميتها “الحشد الشعبي” ذات الصبغة الشيعية والمثيرة للجدل الى اليوم في مسألة بقاءها او حلها.

تعتبر انتخابات 2013/2014 هي العلامة الفارقة لاعلان التشظي الطائفي وفشله في البنية الاجتماعية العراقية. انتخابات لم تعد فيها الطائفية بنفس الوجه الذي كانت عليه بعد فقدان المالكي اهم مسانديه وهو التيار الصدري. وبالرغم ان داعش احيت في نفوس المجتمع السردية الطائفية مرة اخرى الا انها لم تتقبل وجود المالكي في ولاية ثالثة للعراق بعد اتهامه بشكل مباشر بسقوط المحافظات العراقية الثلاث على يد داعش. وان التحالفات السياسية التعويضية التي نجح فيها دولة القانون في جمع 92 مقعداً هي اغلبها جماعات مبنية بشكل طائفي ولها جمهورها المتبني ايديولوجيتها ولا تمثل الشعب العراقي الذي تزايدت المطالبات الاصلاحية لديه وانهاء الارهاب. كل هذه العوامل جعلت دولة القانون تضع حيدر العبادي مكان نوري المالكي وفق مصالحة سياسية مسبقة وعابرة اصلاً للرؤية والخيار العراقي.

يتضح لنا الان كيف يتم استغلال الوقائع السياسية والمجتمعية لاعادة احياء النفس الطائفي داخل العراق. وزيادة عدد المقاطعين للانتخابات في دورة 2013/2014 التي وصلت الى النصف تقريباً هي دلالة واضحة على تزايد التظاهرات التي تلت هذه الانتخابات, والتي استمرت من صيف 2015 الى ربيع 2017 متمثلة بشكل كبير بالتيار الصدري. ومن المثير ملاحظة توافد الكثير من العراقيين في هذه التظاهرات وليس الصدريين فقط, كون الصدر حمل راية الاصلاح السياسي بالرغم من ان هذا التيار كان يحمل نسبة ليست بسيطة من المقاعد البرلمانية. لكن المثير للاعجاب اكثر والذي يبرهن على وهمية وفشل الفكر الطائفي, الذي نشأت عليه هذه الحكومة من الاساس, هو ان الشرارة التي اطلقت هذه الجماهير لم تكن لاسباب تهميش طائفية بقدر ما هي مطالبات اصلاحية وخدمية لا اكثر. وبامكاننا القول ان مقتدى الصدر قد قرأ تشظيه عن دولة القانون في هذه الانتخابات بشكل صحيح وانظم, رغم مشاركته الفعلية في العملية السياسية, الى الشارع الغاضب والرافض لهذه المحاصصة الطائفية الكاذبة.

هذه الادلة كافية لاظهار طبيعة البنية الاجتماعية العراقية ما بعد الغزو الامريكي. ونختصرها بالقول ان البنية المجتمعية العراقية حين سقط النظام السابق وحدث الغزو الامريكي وفقدت الدولة مركزية القوة والسلطة, شعر المواطن العراقي البسيط بالحاجة الى طرف يسانده ويدعمه لكي يحمي نفسه وعائلته الى ان تتكشف الصورة الكاملة للسياسة الحكومية المتبعة. ولا يوجد هناك افضل من الاحتماء الديني, الذي شكل الفكرة الطائفية, والعشائري, الذي شكل الفكرة القبلية العرقية, لكي تكون سنداً ومأوىً لهذا الفرد الضعيف. هذا ما خلق طبقات سياسية متعددة عند كل فرد عراقي تتمثل بـ(المناطقية, القبلية, الدينية الطائفية) منتقلةً لاحقاً لللسلك السياسي للاحتماء بالطبقة السياسية التي تأخذ قواها من هذه الطبقات. ما جعل حاجة الفرد الامنية ذات الصورة السيادية صعبة التحقق والمنال في ظل وجود هكذا طبقات متعددة للفرد.

اما عن الرؤية الشعبية تجاه الحاكم ونظام الحكم والانتخابات, فان ابسط واوضح زاوية تفضح زيف الفكرة الطائفية المجتمعية في العراق هي التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية تقريباً. فقد كان واضحاً بشكل كبير عدم رضا الشارع العراقي في الطرق التي كانت الاحزاب السياسية تستغل فيها الصوت العراقي لصالحها. وكان خير دليل على ذلك تغيير قانون الانتخابات بعد دورة واحدة من قانون القوائم المغلقة الى القوائم المفتوحة في انتخابات 2009/2010. وتشرح ورقة بحثية اجراها تشاتام هاوس, المعهد الملكي للشؤون الدولية, على يد فيكتوريا ستيوارات جولي تحت عنوان “نظام العراق الانتخابي – لما تخفق الاصلاحات المتلاحقة في احداث التغيير” هذه الحالة الانتخابية اذ تقول:

“جرت مراجعة قوانين الانتخابات العراقية قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2010. وكانت التغييرات الُمتبنّاة متماشية جزئياً مع التنقيحات التي أُجريت لقوانين انتخابات المحافظات المتعلقة بنظام التصويت ومقاعد الأقليات المحجوزة. وقد أفضى ذلك إلى استخدام “القوائم المفتوحة” للسماح للناخبين بالتصويت إما لحزبهم المفضل أو لمرشح فردي داخل الحزب. وقد جعل هذا “التصويت الشخصي” ممكناً، إذ يمكن للناخبين تحديد المرشحين الذين يريدون انتخابهم، بغض النظر عن كيفية تصنيف الأحزاب لهم في قوائمهم. ويقلل هذا النوع من نظام التصويت من “إهدار” التصويت لأنه عندما يكتسب المرشحون الناجحون أصواتاً أكثر مما هو مطلوب للحصول على مقعد، فإن الحزب يحتفظ بهذه الأصوات “الفائضة” في منطقة معينة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تمكين انتخاب المرشحين الآخرين الذين لم يحصلوا على أصوات فردية كافية، إذا تجاوزت أعداد أصوات الحزب العتبة الانتخابية.” (نظام العراق الانتخابي – لما تخفق الاصلاحات المتلاحقة في احداث التغيير, تشاتام هاوس, اكتوبر/2021, ص 6)

نستنتج من هذا الكلام نقطتين اساسيتين: الاولى هي ان تغيير قوانين الانتخابات, او حتى المسعى لتغييرها, هي احد الادلة على فشل المحاصصة السياسية والبرامج الطائفية حتى في الحفاظ على جمهورها التابع لها فقط. والثانية هي انكشاف المسعى الشعبي العام لاضعاف السلطة المهيمنة ورفض السياسة الطائفية بكل اشكالها. وهو ما دفع هذه السياسة ان تنحو منحىً وطنياً متستراً بالطائفية لحشد جمهورها فقط لا غير. وما كانت حصيلة كل ذلك سوى انتقال قوانين تعديل الانتخابات من القوائم المغلقة سنة 2005, الى المفتوحة سنة 2010 و 2014 و 2018 بتعديلات متكررة, الى نظام الدوائر الانتخابية المغلقة سنة 2020/2021:

“على مدار دورات انتخابات أعوام 2010 و 2014 و 2018 برزَ نمط واضح لتخصيص المقاعد والإمساك بالسلطة، فلكل من دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني حصة ثابتة في الحكومة، إذ يشغلان مناصب عليا ووزارات سيادية بغض النظر عن الأصوات التي يحرزانها والنسبة المئوية الفعلية للأصوات التي يحصلان عليها. ولا ينطبق الأمر نفسه على الأحزاب الأخرى، إذ تُنح الوزارات عموماً على أساس نسبة الناخبين التي تُحرِزها.” (نفس المصدر, ص 15)

هذا الفشل الذريع في الاستمرار على نفس منهجية الحكم, الحكم الطائفي, دفعت الناخب والمرشح الى اعادة تعريف العلاقة السياسية بينهما في كل دورة انتخابية. تعريفاً جديداً بعيداً عن العناوين الطائفية, بشكله العلني, لجذب المقاطعين والحفاظ على النمذجة الطائفية, المحاصصة, لابقاء جمهورها التبعي والمستميت على التمثيل الطائفي للسلطة وان قلوا بمرور الوقت. ولو كانت هذه العلاقة مبنية على الحريات وتداول السلطة وتحقيق الديمقراطية لما بقى اي سياسي في السلطة. لذا كان يجب ان يتم استثمار عناوين جديدة غير العناوين الطائفية بعد ان اصبح الشعب مدركاً ان هذا حق وليس مطلب من الاساس.

وهنا تبداً تتكون علاقة سياسية جديدة ونموذج حكم جديد يسمى (الحكم الزبائني) الذي يمثل رحلة تصاعدية عكسية في الانتخابات العراقية, تظهر كدليل اخر على قلة الخبرة الديمقراطية للشعب العراقي وتدريجية مطالبه السياسية التي شهدنا اخر محطة لها في مظاهرات اكتوبر 2019.

وتتعدد التعريفات لهذا المفهوم وتتشعب, بل ان اي تعريف لا يلزم بالضرورة المطابقة التامة للحالة العراقية. لذا سنبين اوجه الاختلاف, ان وجدت, في مفهوم الزبائنية بين الشروحات الاكاديمية والحالة التاريخية العراقية. واحد اوضح وابسط التعريفات لمفهوم الزبائنية نجده في كتاب “ Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia” (سياسات الزبائنية والتغيرات السياسية في جنوب شرق اسيا) اذ يعرفه كالتالي:

“يمكن تعريف الزبائنية – او علاقة تبادل المنافع – بأنها حالة خاصة من العلاقات الثنائية (طرفين) تربطهم مصاحبة عملية إلى حد كبير, حيث يستخدم الطرف الاعلى اجتماعياً (المتبوع) نفوذه وموارده الخاصة لتوفير الحماية أو الفوائد، أو كليهما، للطرف الادنى اجتماعياً (التابع), معلناً بدوره دعم الاول ومساعدته وخدمته المطلوبة بالمقابل.” (سياسات الزبائنية والتغيرات السياسية في جنوب شرق اسيا, الجمعية الامريكية للعلوم السياسية, ص 92, ترجمتي)

تتجلى التجربة العراقية في مشوارها السياسي على هذا المفهوم وتكون اقرب وصفاً لكل مجريات العملية السياسية من وصفها الطائفي منذ 2003 الى اليوم. فلو اعدنا صياغة نفس العاملين اللذين اسقطناهما على الحكم الطائفي, سنجد الشعب وحكومته قد انجرفوا شيئاً فشيئاً لاستبدال نموذج الحكم الطائفي وجعله زبائنياً اكثر. وكان الانقلاب الاكبر لهذا النموذج في مظاهرات اكتوبر 2019 اذ اصبحت كلمة (مستقل) هي العلامة الفارقة لكل التوجهات الحزبية والسياسية التي تغنت قبل عقد من الزمن بتمثيلهم وبنيتهم الطائفية.

لقد بدأ الحكم العراقي يتجه نحو الحكم الزبائني حين بدأت الوعود الانتخابية والسياسية تنكشف زيفها وكذبها. وقد اشرنا سابقاً على التشظي الطائفي الذي حدث سنة 2008 المتمثل بصولة الفرسان والمواجهة مع ميليشيا الصحوات, اذ اثر هذين الحدثين على خيار وقرار الناخب العراقي ودفعه نحو مطلب غير طائفي وهو (الامان). هذا الامان الذي لم تعد ملامحه واضحة وعامة في ظل التطور الاقتصادي البطيء للعراق والتهميش التدريجي لدور الطائفة والقبيلة كجهة مدافعة عن الفرد. وهذا بدوره ما اعاد تشكيل المشهد السياسي لاول مرة ولاسباب ليست طائفية.

تواترت الاحداث التي لا تصب بمصلحة السردية الطائفية, واصبحت الدائرة السياسية التي تريد ان تحفظ وجودها بحاجة الى تقديم محفزات وشراء ذمم بمقابل رمزي من البسطاء كون كثرتهم وجهلهم السياسي. وهذه الطريقة ناجحةً, سياسياً, نوعاً ما وعلى مدى قريب لدفع من خسر جزءً كبيراً من جمهوره الذي كان يتبع سرديته ليعوضه بجمهور يطمح للفائدة الوقتية وليس مفروضاً عليه الولاء الدائم ابداً.

ومن الجدير بالذكر ان ليست كل الاطراف قد احتاجت لهذا النموذج الزبائني بمفهومه السطحي, وابرزهم هو التيار الصدري, كونه يكتسب متانته الشعبية, في الغالب, على البسطاء والجاهلين سياسياً ويحمل راية الاصلاح السياسي بدون تحديد الخطط والخطوات اللازمة له. وان جمهوره يتبعه لحاجته لهذه المطالب اكثر من انتظاره لتحقيقها حتى في ظل وجود افراد ينتمون لهم في السلك السياسي. اي انه جمهور وقياده, يحمل مطلباً عاماً بدون خريطة لتحقيقه ولا حتى رجالات نستطيع اختبارهم لاجله. ما يعني تشكيل مفهوم زبائني فريد ولا يشابه النموذج المعتاد.

لذا امامنا شكلين من الزبائنية وليس شكلاً واحداً, شكل مبني على النفعية الفردية, نطلق عليه “زبائنية فردية”, وشكل مبني على نفعية جماعية, نطلق عليه “زبائنية مجتمعية”, وسنستفيض مع الامثلة الحية في كل واحدة, شاملين المظاهرات التشرينية ومحددين لاي فئة تنتمي.

يتركز مفهوم الحكم الزبائني من الناحية الفردية على تأطير الفائدة الشخصية والمؤقتة, او قصيرة المدة والمدى, مع الافراد الذين لا يمتلكون اساساً معرفياً او رؤية حقيقية لكارثية قبولهم الصفقة التافهة التي يقدمها لهم المرشح. فالصفقة بالعادة تتمثل بشراء ذمم وبطاقات الافراد مقابل حصولهم على مبالغ مالية, لا يستطيع شراء خروف فيها كما يسخر كثير من العراقيين على تفاهة هذه المبالغ, او اشياء رمزية, كالبطانيات او سلات غذائية او حتى ادوية. هذه النفعية البسيطة قد تصنع جيشاً من المنتظرين للانتخابات من اجل هذه الاشياء, مبررين ذلك باستحالة تغير الحال السياسي من خلال صوتهم ويخرجون بمقابل, وان كان تافهاً, في هذه المعركة الخاسرة من قبل ان تبدأ. ويشرح لنا الكاتب الين هيكين في كتابه “Clientelism” (الزبائنية) نفس الرؤية قائلاً:

“تتمثل الزبائنية السياسية كآلية لتقسيم المنافع العامة الوطنية وتوزيعها على الدوائر الانتخابية المحلية. وتكون تكلفتها غياب الكفاءات المطلوبة وتشويه المسار السياسي، ولا يتعدى المقابل كونه سداً للاحتياجات الانية التي تتناسب وطبيعة الظروف المحلية. اذ سيحصل بعض التابعين على أموال نقدية، وآخرون على مواد غذائية، وآخرون على منافع عامة محلية، وذلك حسب الطلب المحلي.” (الزبائنية, جامعة ميشيغان, ص 302, ترجمتي)

لم يبرز هكذا شكل من الاغراءات الانتخابية الا بعد بداية تفتت الصورة الطائفية في العراق, اي في انتخابات 2009/2010. اذ تكثفت اشكال الزبائنية الاولية في المجموعات التي لم يكن لها ذلك الجمهور القوي, بالرغم من وجود مبادرات اولية لتعويض الاعداد التي خسرها جميع الاطراف في الدورة الثانية. فنجد عمار الحكيم يستمر الى اليوم باستقطاب الجماهير البسيطة, الباحثة عن الدينار والسلع البسيطة مهما كانت تافهة, كون الحكيم لا يمتلك تلك القاعدة الشعبية التي تجعله مطمئناً للفوز في اقرب وابسط الانتخابات. اما اصحاب الجماهير الكثيفة فقد اضطرت ايضاً للانجراف نحو هذه الزبائنية, وابسط مثال كان مجالس الاسناد الذي اسسه نوري المالكي, والذي لولاه لما استطاع ان ينافس التيار المضاد له وما اخفق ابداً بهذا الفرق البسيط. تشرح مقالة “مستقبل العراق غير الأكيد: الانتخابات وما بعدها” لمجموعة الازمات دور هذه المجالس وتنقل معه تعليق علاء مكي, عضو مجلس النواب عن التوافق (الحزب الاسلامي العراقي), وتقول فيه:

“حرص آخرون على الإشارة إلى أن المالكي مدين بفوزه، على الأقل جزئيا،ً لحقيقة أنه استعمل أموال الدولة لتشكيل جماعات دعم انتخابي بين العشائر الجنوبية، والتي سميت “مجالس الإسناد“. مع ملاحظة أن التغيّر الحاصل في مقاربة الناخبين للطائفية كان لصالح المالكي، الذي ركب موجة العاطفة الوطنية الجديدة، علّق أحد السياسيين السنة قائلا:ً “لاحظنا أيضاً أنه عندما يكون حزب ما في السلطة ، كما هو حال حزب المالكي، فإنه يمكن أن يستعمل هذه السلطة لحصد الأصوات لصالحه“. (مستقبل العراق غير الاكيد: الانتخابات وما بعدها, مجموعة الازمات, 25/فبراير/2010, ص 5)

لكن هذه السياسات الزبائنية الفردية تخسر قيمتها مع مرور الوقت ولا تستبعد الاحتجاجات او الازمات المجتمعية التي تمر بها الدولة. والا لما استمرت الاحتجاجات بعد كل دورة انتخابية تقريباً, وليس من المستبعد ايضاً ان تجد الذي باع صوته بالامس خارجاً في مسيرة وطنية ضد الحكومة, حتى لو لم يكن مقتنعاً او لا يمتلك اي فكرة عما يفعل. من جانب اخر, تصنع الزبائنية الفردية تزاحماً وتنافساً مادياً في الخدمة الزبائنية التي يقدمها المرشح للناخب, وهذا ما يلاحظه كل فرد عراقي حين كان صوت الناخب, كما يتم تداول ذلك بين العراقيين, يساوي 50 الف دينار, 35 دولار, فاصبح نصف مليون دينار واكثر, 300 دولار تقريباً, هذه الايام. وفي افضل الاحوال يتم وعده بتوظيف او بطاقة رعاية اجتماعية وغيرها من الاشياء التي اصبحت تعطي قيمة اغلى نسبياً لشراء ذمة الناخب:

“تتناسب زيادة التطور الاقتصادي الوطني العام طردياً مع زيادة مشاركة الناخبين في هذا الاقتصاد. وعليه تزداد تاثيرات السياسات الحكومية على الرفاه الاقتصادي للناخبين. متمثلة بمعدلات الضرائب، وأسعار الصرف، ومعدل النمو، وأسعار الفائدة، والأجور، وغيرها، لتصبح اكثر اهمية للناخب مع ارتفاع دخله وثبات باقي العوامل. هكذا تصبح كلفة دعم المرشحين الواعدين بمنافع زبائنية يرتفع ليصبح وعوداً بتقديم سلع وخدمات وسياسات واسعة النطاق.” (الزبائنية, جامعة ميشيغان, ص 299, ترجمتي)

هذا ما صنع حالة اوسع من الزبائنية الفردية, حالة وطنية لا تمتلك روح او تنظيم فكري وطني بقدر ما هي رؤية زبائنية جمعية اطلقنا عليها “زبائنية مجتمعية.” كانت نتائجها تراكم الانجازات المتبعثرة للحكومة المتداولة انتخابياً والضغط الشعبي المتمثل بالعزوف عن الانتخابات والمطالب التي يريدها الناخبون التي تزداد ثقلاً, وان كان نسبياً, على كاهل من يريد النجاح بالترشيح. وابرز انعكاس لحالة الزبائنية الاجتماعية كانت مظاهرات اكتوبر 2019.

ثارت هذه المظاهرات الكثير من الجدل اليوم, الا انها تحتاج الى ان ننظر اليها من مطالبها ونربطها في عنوانها وليس عكس ما كان يفعل الكثيرون ممن حللوها. فقد يبدو العنوان الذي حمل موجة هذه المظاهرات “نريد وطن” كعلامة لكسر الافق النظري السطحي للمجتمع, لكن حين نتمعن بشكل الوطن الذي ينادون به هؤلاء المتظاهرين فلا يعدو كونه مطالب زبائنية تجمعهم كلهم.

لا تعبر مظاهرات اكتوبر 2019 عن نفسها بشكل مستقل بل هي نتاج متواصل للاحتجاجات الرافضة للجسد السياسي منذ الغزو والى اليوم. اذ يتمثل الانتقال من نموذج العناوين الطائفية (ماكو ولي الا علي, نريد قائد جعفري) الى العناوين الوطنية (نريد وطن) قفزة نوعية في ميزان الوعي الاجتماعي والسياسي العراقي. وحتى على صعيد المطالبات الجماهيرية التي كانت تقتصر باحقية, وليس حرية بالمعنى المنطقي والبديهي, ممارسة الطقوس الدينية بشكل عام والشيعية بشكل خاص, حتى اصبحت في دورة انتخابية واحدة, انتخابات 2009/2010 فما بعد, تتمثل بمطالب خدمية وفردية بدون تحديد حتى الخطة والشكل السياسي الذي يطلبه المجتمع الثائر.

ولكي نسلط الضوء على الغياب التخطيطي لهذه المظاهرات, نجد انها مظاهرات تطالب بتغيير السلطة لكنها لا تحمل قيادة مقترحة او منظومة سياسية معينة ولا حتى قياديين للمظاهرة بامكان الحكومة ان تتفاوض معهم. تنادي باسقاط الدستور لكنها لم تجسد الدستور المقترح او الذي تظنه مناسباً لهم ليتم الاستفتاء عليه. والاهم من كل ذلك, ان المطالب الشعبية والصورة الحكومية التي تجسدت بعبارة (نريد وطن) لم يكن الافق التي تحملها ابعد من كونه خدمات بسيطة وتعيينات حكومية واعانات لذوي الدخل المحدود. هذا بالضبط ما شكل الزبائنية المجتمعية: مجتمع كامل طموحه نفعية واقتصادية وليس الحريات العامة والديمقراطية الحقة.

وقبل ان نتعمق بقضية اكتوبر 2019, علينا ان نتبع خيوط الزبائنية المجتمعية كما فعلنا مع الزبائنية الفردية, بعد ان اتضحت وهمية الحكم الطائفي وتصاعد الحكم الزبائني في المجتمع. ويتطلب منا هذا الامر ان نضع اس مجتمعي وسياسي ثابت مهما كانت التغيرات السياسية والتاريخية للمجتمع. وهذا الاس هو: حين يغيب هيكل الدولة الحقيقية لشعب ما, يبحث افراد هذا المجتمع عن احتياجاته الشخصية, فان حصل الاكثرون عليها بحث عن الاحتياجات الاجتماعية, فان حصل الاكثرون عليها بحثوا عن هيكل الدولة الحقيقة.

ينطبق هذا الاس على العراق فقط ولا على المنطقة العربية فقط, بل انه ينطبق على كل دولة عاشت تركيبة ديكتاتورية ذات طابع ايديولوجي تمتلك جزءاً من المحرمات والممنوعات المجتمعية. فتصبح هذه الممنوعات والمحرمات هي عنوان وأولوية هذا المجتمع بعد التحرير مهما كانت حالته مزرية ومتأزمة.

وقد رأينا كيف انعكس الحكم الطائفي والزبائني ذا الخصائص الفردية في المجتمع العراقي, حتى رأينا اخر محطة انكشف فيها الوجه الجديد للزبائنية, وهو الزبائنية المجتمعية, في انتخابات 2017/2018 وما تلاها من مظاهرات بالغوا في وصفها “ثورة” رغم عدم امتلاكها اي ملامح ثورية كما سنثبت ذلك.

تعتبر انتخابات 2018 احد اكثر الانتخابات غموضاً واوضحها دلالةً على عزوف العراقيين تجاه الانتخابات والمنظومة السياسية الحاكمة. فما نملكه سوى تقديراتٍ تشير الى ان نسبة المشاركين فيها اقل من نصف عدد القادرين على الانتخاب. انتخابات ارتفع تشظي الاطراف الشيعية فيها الى اعلى مستوياته, وتغيرت فيها التحالفات والعنواين بشكل راديكالي نسبي لكي يجذب, بصورة مضحكة وهزيلة, الناخبين نحوهم. فنجد التيار الصدري قد تحالف مع الحزب الشيوعي ليكوّن تحالف “سائرون” بطريقة تذهل العقول كون مقتدى الصدر ابن احد الذين كتبوا ضد الفكر الشيوعي! لكن ما كان هذا التساؤل مطروحاً من قبل الصدريين كونهم الصفوة البسيطة والفقيرة, مادياً ومعرفياً, ولا تهتم لتفاصيل الامور بل للتبعية المطلقة.

ولم تكن هذه الاشارة التغييرية الوحيدة فقط, بل قد وجدنا اكثر الاطراف والجهات السياسية تطرفاً وميلاً للطائفية قد غيرت عناوينها لتصبح, ظاهرياً, عناوين مدنية. وبالرغم انها لم تحقق اصواتاً ومقاعد سوى من جماهيرها المتبقين, الا ان هذه الجماهير الثابتة بعينها كان واضحاً عليها استعدادها للتخلي عنها ان لم تمتلك هذه الجماعات العناوين الجديدة المطلوبة. وقد نشر معهد الدراسات الإقليمية والدولية IRIS ورقة بحثية تحت عنوان “Iraq Votes 2018 Election Mobilization Strategies” (انتخابات العراق 2018 واستراتيجيات التعبئة الانتخابية) يشرح التغير التاريخي للعناوين الانتخابية والنموذج المقدم من قبل الاحزاب انذاك اذ يقول:

“لقد تبنّت الاطراف السياسية المرشحة للانتخابات مصطلحات جديدة ايضاً لاستقطاب المقاطعين, وابرزها كان “المدنية” والمناداة بدولة مواطنة لجميع العراقيين. فوعد ائتلاف النصر بـ(تحرير) الدولة من النفس الطائفي والعرقي السياسي وتحقيق المواطنة والخدمة الوطنية. على الجانب الاخر, وعد تحالف سائرون, بقيادة مقتدى الصدر, بتعزيز الطابع المدني والديمقراطي للدولة تحت عنوان “نعم نعم للعراق.” وكان رد قيس الخزعلي, رئيس ائتلاف الفتح والمنافس لمقتدى الصدر, في مايو 2017 على كلام الصدر: “ان كان المقصود بالمدنية هو اعمار الدولة وتحقيق سيادة القانون, فنحن المدنيون الاصليون.” وعلى هذا النحو, ظهرت منافسة جديدة بين التيارات السياسية حول هذه المفاهيم مثل المدنية.” (انتخابات العراق 2018 واستراتيجيات التعبئة الانتخابية, IRIS, ص 12, ترجمتي)

هذه هي احد الادلة الواقعية على الزبائنية المجتمعية, فالتيارات السياسية كلها, وبدون استثناء, قد ادركت عزوف الشعب عنهم واسبابه وبدأت باستخدام العناوين التي يتداولها الاخير بلا فائدة تذكر. وقد تجاوز الامر حمل العناوين الى ان وصل الى تشكيل تيارات متناقضة تاريخياً وفكرياً كتحالف سائرون. لقد شكل هذا التحالف تحدياً زبائنياً مجتمعياً رغم استمراره على نفس المنهجية وعدم كسر قيد المقاطعة الانتخابية, فكل من التيار الصدري والحزب الشيوعي قد تم انتخابهم من قبل جمهورهم الخاص. بالاضافة الى ذلك, لم تتمثل الرؤية والسياسة المطروحة الجديدة للتيار بالعناوين فقط بل حتى بالاجندات السياسية, وهي لم تعني شيئاً كون الجمهور الصدري لا يملك تلك المعرفة التي تؤهله لفهمها. ولا نستبعد ايضاً ان الركب الشيوعي كان لمصلحة سياسية واعتقاد زائف متبادل بتحقيق بعض الانجازات السياسية من خلال هذه اللوحة السياسية الساخرة. وقد تم تفصيل ذلك في مقالة نشرها معهد كلينجينديل (Clingendael) للعلاقات الدولية تحت عنوان “Iraq’s adolescent democracy-Where to go from here” (مرحلة الديمقراطية العراقية الى اين) مشيرةً الى هذه الانتخابات بالقول:

“لقد استثمر التيار الصدري وقائمة سائرون المظلومية التي حملتها الحركة الاحتجاجية العراقية لتعزيز اجندة اصلاحية تتمحور حول حقوق المواطنين المسلوبة. وكانت هذه الاجندة عدائية, في جوهرها, تجاه النخبة الحاكمة, اذ ساهمت في خلق جو من خيبة امل عند القادة السياسيين بشكل عام, وحكومة العبادي بشكل خاص. مؤدياً ذلك انخفاضاً في نسبة المشاركين في الانتخابات بسبب التمييز الذي خلقه الصدر باجندته التي لا تتوافق وطبيعة النظام السياسي السائد. وهو بدوره قد عقدّ تحقيق تشكيل الوحده الشيعية المعتادة.” (مرحلة الديمقراطية العراقية الى اين, معهد كلينجينديل للعلاقات الدولية, يونيو/2020, ص 18, ترجمتي)

وعلى نفس المنوال, لم تحقق الزبائنية المجتمعية الاولية امال جمهور السياسيين المتناقص كما لم يحققها الحكم الطائفي. واضطر المتعادون, التيار الصدري والفتح, ان يتصالحوا سياسياً ويشكلوا ما اسموه حكومة توافقية ترأسها شخصية شيوعية وهو عادل عبدالمهدي. وفي هذه الانتخابات انهى التيار الصدري فرصته بالمشاركة في اي عملية احتجاجية بعد فوزه, اذ سيظهر الاحتجاج ضد الحكومة والتيار الصدري بدوره. وهذا ما خلق مشكلة لمقتدى الصدر ودفع ثمن ذلك بخسارة شعبيته القوية شيئاً فشيئاً في مظاهرات اكتوبر 2019, كون التيار الذي يترأسه هو جزء من الحكومة المراد اسقاطها ولا يستطيع الرهان على المجاميع المتظاهره انذاك. اي انه اساء قراءة الشارع الرافض في انتخابات 2018 بعد ان حصل على الدعم الجماهيري الواسع بعد انتخابات 2014 رغم مشاركته الهامشية فيها انذاك.

ترجم الشارع العراقي المنتفض ميل الصدر الى الحكومة في بداية التظاهرات على انه جزء من الهيكل السياسي المعادي والمراد اسقاطه. وقد برز ذلك كدليل واضح على زيف وكذب العناوين الزبائنية التي طرحت في الانتخابات التي سبقت الاحتجاجات. اذ ساهم كل الاطراف السياسية اصحاب القوى المسلحة اطلاق مسلحيهم لقمع المظاهرات, فما كان ابرزهم الا انصار التيار الصدري الذين تمثلوا بـ((القبعات الزرق)) تحت ذريعة حماية المتظاهرين وابعاد الاشتباكات او المحرمات في المظاهرات المليونية. وقد قدمت مجموعة الازمات مقالة تحت عنوان “ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ” تشرح فيها تبدل الموقف الصدري وتقول:

“ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺖ ﺧﻠﻒ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻗﺮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻜﺘﻮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺩﻋﻤﺎً ﺷﻌﺒﻴﺎً. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻮﺓ “ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻡ” ﺗﺪﻋﻰ “ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ”، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ، “ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ”، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻬﺎ. ﻛﺎﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﻕ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ، ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﺗﺒﻨﻰ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻴﺎﺭ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﻪ.” (ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ, مجموعة الازمات, 26/ يوليو/2021, ص11)

نستنتج من كل ما سبق فشل الاطراف السياسية لاحتواء الشارع بسردية الزبائنية المجتمعية وطبيعة مظاهرات اكتوبر 2019 واسباب اندلاعها وعزلتها عن كل القوى السياسية. وهو بدوره خلق مراجعة سياسية مكثفة من قبل هؤلاء الساسة والقيادات الاقليمية التي وراءها لتفريق هذه المظاهرات وانهاءها, والمقصود هنا ايران والولايات المتحدة الامريكية. وقد حدث ذلك على اساس الرؤية الزبائنية المجتمعية التي لم تتغير حتى مع العنوان المرفوع “نريد وطن.”

قد اثارت هذه المظاهرات طموح كثير من المطلعين على انها نهضة مجتمعية ورؤية جديدة للدولة, رغم غياب الرؤية والخطة والنموذج الواضح من قبل المتظاهرين. وهذا متوقع كون افتقار هذه المظاهرة لقيادة وايديولوجية يتبنونها, بل تتمثل بشكل عام بمطالب عامة من السهولة جرها الى الدائرة الزبائنية.

هذا ما يفسر سهولة احتشاد الجماهير في كل المحافظات, التدرج السريع لاجهاضها, واندماج الكثير من الخارجين فيها مجدداً مع الاطراف السياسية التي تركوها من جديد. فاحتشاد الجماهير كان يحمل عنواناً فضفاضاً لكن مطالبه عامة ومتفق عليها من قبل الجميع, من ضمنهم الموالين للاطراف السياسية. ذلك ما اسفر تدرج اجهاض هذه المظاهرة من قبل الاطراف الاقليمية بصورة سريعة, فالاطراف التي قمعت المظاهرات كانت ايرانية, وانقذ دونالد ترامب, الرئيس الامريكي انذاك, مشهد الوجود الامريكي والايراني بنفس الوقت, وذلك بقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس داخل بغداد. اذ تصور الجميع ان هذا انتهاك امريكي وتحدي لايران, لكنه كان خدمة عظيمة للاخير كون الجماهير الموالية عاطفياً قد تركت الساحات واتجهت لتجديد الولاء لايران. ليس ذلك فقط, فقد قرأت الاطراف السياسية هذه الرؤية الزبائنية للمتظاهرين وقدمت ,بتاريخ 12 يناير 2020, اعلاناً يتضمن 5000 درجة وظيفية بعد ايام من قتل القيادين بالضربة الامريكية, وكان هذا التقسيم والتشظي الثاني الذي انهى المظاهرات التشرينية بعد توجه الكثير نحو تقديم نفسهم لاجل هذا الرقم التافه للتوظيف.

قد يعكس التحليل والصورة المنقولة لكم جانباً تشاؤمياً وسلبياً عما حدث, لكن الحقيقة ان صورة العراق اليوم, بكل ايجابياتها وسلبياتها, لم تكن كذلك لولا مظاهرات اكتوبر 2019 دون مبالغة. فصحيح انها لم تحقق الدولة الوطنية الواجب عملها ولم تنهي الجماعات المسلحة ولا التدخل الخارجي, الا انها اجبرت كل الاطراف السياسية, الداخلية والخارجية, على تغيير معادلتها واعادة صياغتها من جديد. فاصبحت المعادلة الجديدة زبائنية بالكامل وحققت اهدافاً كثيرة, وكان اوضح انعكاس لها في سياسة المحافظات وليس في سياسة الحكومة فقط, وابرز مثال هو محافظة البصرة ومحافظها اسعد العيداني الذي استطاع ان يوازن قوة الاطراف السياسية ويحكم نفوذهم وينفذ صفقات جيدة لاعمار البصرة, ما عكس زيادة شعبيته وتجديد ولايته وتجاهل تفاصيل هذه المشاريع ومدى نزاهتها:

“لقد مثل التنافس على منصب المحافظ احد التجليات الاخيرة للصراع الحزبي. ففي عام 2017, تم تعيين اسعد العيداني, تيار الحكمة, بعد اتفاق صاغته هذه الاحزاب. بالرغم من ذلك, ساهمت تصاعد الاحداث السياسية انذاك بدفع العيداني لدعم ائتلاف العبادي لانتخابات 2018, ولام الاخير بعدها الاول في اندلاع الاحتجاجات الصيفية في البصرة انذاك. والاكثر من ذلك كان مساهمة عادل عبدالمهدي في توسيع الصلاحيات التنفيذية للعيداني ليمثل العيداني تهديداً حقيقياً بالاستقلالية التنفيذية. وذلك ما ساعد على تجديد الصراع الحزبي على هذا المنصب مجدداً.” (مرحلة الديمقراطية العراقية الى اين, معهد كلينجينديل للعلاقات الدولية, يونيو/2020, ص 11, ترجمتي)

ان العيداني ليس العلامة الوحيدة على المنهجية الزبائنية المجتمعية التي تتبعها الدولة والجماهير العراقية, بل هناك علامات متعددة تكشفها الانتخابات الحالية والاحداث. فليس صدفةً ان نرى تكرار نفس المنهجية من قبل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني, اذ ساهم في تحقيق انشاءات عمرانية وبنى تحتية في بغداد في فترة قياسية. والاكثر ادهاشاً هو نجاحه في دفع الاطراف السياسية بشكل عام, والمسلحة بشكل خاص, للانخراط والانشغال بهذه المشاريع والاستثمار فيها. حتى اصبح الائتلاف الذي يقوده السوداني, ائتلاف الاعمار والتنمية, والرمز الذي يحمله, رافعة كرمز للاعمار, دلالة صارخة على الاجندة الزبائنية التي تحملها التيارات السياسية الحالية لجذب الناخبين المقاطعين او على الاقل الحفاظ على جمهورهم الذي اصبحت مطالبه زبائنية مجتمعية.

هذه هي خلاصة التجربة العراقية السياسية في ربع القرن الاخير. تجربةٌ انتقل فيها الفرد والمجتمع العراقي من القول: “لا يهم ان كان الحاكم فاسداً, المهم ان يكون من طائفتنا او على الاقل لا يحرمنا شعائرنا.” الى القول: ” لا يهم ان كان الحاكم فاسداً, المهم انه يقدم خدمات عامة ودرجات وظيفية ومبالغ مالية.” تجربة شعب قد حُرِمَ الاماكن الترفيهية, ابرزها السينما, وحطمها, والان نفسه يزور بين الفترة والاخرى السينما مع الاصدقاء ليشاهد فلماً. تجربة انتقل فيها خطاب السياسي لمن يعارضه من اللهجة الطائفية والعرقية الى اللهجة الزبائنية, حتى رأينا ابرز علامة تظهر هذه الانتقالة في المجادلة التي حدثت بين محافظ البصرة اسعد العيداني ومواطن في كورنيش البصرة فيرد عليه بلهجة عراقية: “تريد تعرف شنو سوينا؟ خلينه واحد مثلك يوكف ويحجي ويانه بدون ما نسيء اله..” حتى ينقسم في ظل هذا الرد الشارع البصري بين الدفاع عنه وتقدير انجازاته وبين اعتبار ذلك (معايرةً) رسمية للانجازات التي هي من واجبه كمحافظ لا اكثر. باختصار, ان انتخاب العيداني مرهون بالخوف من قدوم شخص لا يقدم الخدمات العامة, وعدم انتخابه مرهون بما يقدمه غيره من خدمات زبائنية ايضاً.

تجربةٌ بينت اثار غياب الارث الديمقراطي لدولة ما وكيف يكون الحاكم براغماتياً دائماً في سياسته وموازياً لتغيرات السردية الشعبية في نفس الوقت. فما كانت التجارب الانتخابية السابقة الا تجارب جماهيرية, لم يخرج الفرد العراقي في انتخابه عن الجمهرة التي يتبعها سواء كان عنوانها طائفياً او قبلياً او زبائنياً. فحتى ابرز صور انكسار الرؤية الطائفية الاثنية السابقة التي كان ابرزها المرشحة غفران ماجد القطراني, مستشارة رئيس الوزراء ومرشحة عن محافظة البصرة, لم تخفي جوهرياً فكرة الدعم الاثني, بتمثيلها البصري والقبلي بالنسبة لمن ينتخبها, ولا الطائفي, امرأة وغير محجبة في السلك السياسي كمنظور جديد, ولا حتى الزبائني المجتمعي الذي تمثله بكونها مرشحة ضمن ائتلاف الاعمار والتنمية التابع للرئيس الحالي محمد شياع السوداني. بل ان التسول الحادث لجمع الاصوات قد دفع اغلب الاطراف السياسية التاريخية, وابرزها دولة القانون, لاستقطاب صناع محتوى وشخصيات لها جماهير الكترونية ليستعينوا بجماهيرهم, حتى وصلت المهزلة لانضمام مقدم برامج تلفزيونية, علي عذاب, لدولة القانون, وانضمام صانع محتوى تافه ويوتيوبر, الملقب بسامر جيرمني, الى ائتلاف الاعمار والتنمية, فتكون لدينا هذه الصورة الهزلية المتمثلة بتوسل الاصوات الجماهيرية المملوكة لهؤلاء وتعويض نسبة المقاطعة الهائلة من الشارع العراقي.

واخيراً, من حقنا ان نقدم تصوراً مستقبلياً لهذه المسرحية الانتخابية التي سنشهدها بعد مقاطعة الصدر لها وتبديل جلد القيادات السياسية واصحاب النفوذ المسلح للحفاظ على ما تبقى من جمهورهم. ان الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية بعد هذه الانتخابات حادثةٌ لا محالة, وان انعزال الصدر عن العملية السياسية نافعٌ له اكثر من مشاركته فيها بعد الانسحاب الاخير الذي حدث, ويأتي نفعه من شرعنة مشاركته مجدداً في العمليات الاحتجاجية ان انتفضت. اما ان لم تحدث اكتوبر مرة اخرى وارتضى الناس المنافع الزبائنية المقدمة, بشتى اشكالها الفردية والمجتمعية, فغير مستبعد ان يساهم الصدر في افتعالها, فان لم ينجح بجعلها عامة اكتفى بجمهوره البسيط, وان نجح فمن غير المستبعد ان يكون هو ايضاً ضحيته, فالجماهير المستقلة تتزايد ولا تنسى الماضي, وقد تدفع مشاركة الاطراف السياسية المسلحة الى زيادة فتيل هذا الصراع وقد يصل الى حرب اهلية لا نرجو حدوثها ابداً. ففي النهاية قد سجل الشعب العراقي في اكتوبر 2019 علامة تاريخية عالمية فارقة في رؤية الشعوب الجديدة الخالية من القيادات النخبوية. ورغم فشلها في تحقيق تغيير راديكالي الا انها بشرت بتصدير نموذجها للعالم حتى راينا دولة النيبال قد سقطت على ايدي شباب من هذا الجيل دون قيادة او فكرة ايديولوجية او سردية متبعة, وهو ما نرجوه للعراق ولكل الدول العربية حدوثه في القريب العاجل.

جريدة الاضواء الالكترونية

جريدة الاضواء الالكترونية